ザ・パークハウス 中之島タワー周辺の地震リスクを調査【ハザードマップ】

この記事では様々な情報を元に「ザ・パークハウス 中之島タワー」周辺の地震のリスクを分析・レポートを行います。

「地震のリスクを知る」と言っても、実は色々な観点のデータが混在しておりますので、一つのデータだけを見て安心したり不安に感じるのではなく、この記事をご覧いただき様々なデータを俯瞰して参考にしてください。

ちなみに、この記事で取り上げるマップやデータは市や国・研究機関などが発表する信ぴょう性の高いデータを採用しています。

また、データの引用・出展には引用元も明記しておりますので、この記事よりもさらに詳しく知りたい場合には、引用元の市や国・研究機関の窓口へ問い合わせてみると良いでしょう。

震度分布予測図でチェックをする

震度分布予測図とはそれぞれの断層ごとに発生する可能性のある最大の地震動の震度を想定した地図となっています。

大阪に影響がある断層はいくつかありますが、最も大きな影響があると考えられている断層は上町断層と言われています。

そこで、まずは上町断層による地震が発生した際の震度分布予測図を確認しましょう。

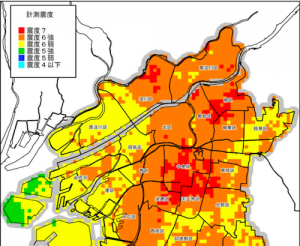

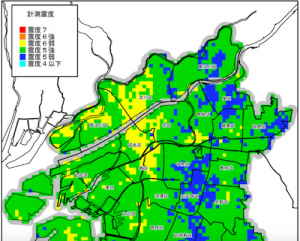

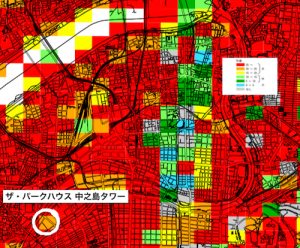

以下は中之島エリアの震度分布予測図となります。上町断層による地震が発生した場合の震度を色ごとに分布されています。

以下の地図の赤色の十字の場所が「ザ・パークハウス 中之島タワー」となっています。

上町断層帯地震:震度分布予測図(引用:大阪市HP「マップナビおおさか」)

この地図では震度6強の想定がされており、揺れやすい場所といえるでしょう。

ですが、この地図だけでなくもう少し広域の地図も合わせて確認してみましょう。

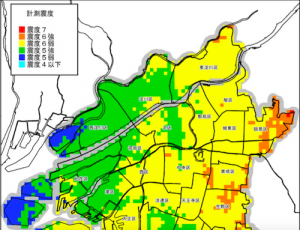

以下は大阪市全域の上町断層系に起因する地震が発生した場合の震度分布となります。

震度分布予測図(引用:大阪市災害想定)

中之島エリアだけの震度分布予測図を見ると「ザ・パークハウス 中之島タワー」の場所は非常に揺れやすいと考えられますが、大阪市全域を見てみると「ザ・パークハウス 中之島タワー」の場所以上に揺れやすい場所が中央区などに集まっていることがわかりますね。

次に大阪市に影響のある他の断層も見てみましょう。

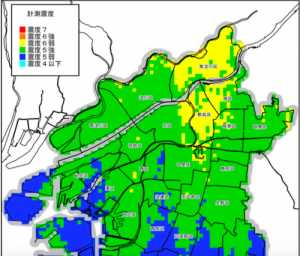

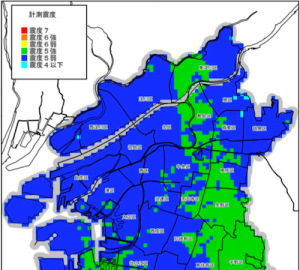

以下の震度分布予測図は大阪に影響のある5つの地震による震度を表しています。

まずはそれぞれの断層・震源ごとの震度をチェックしましょう。

【生駒断層】

生駒断層_震度分布予測図(引用:大阪市災害想定)

【有馬高槻構造線】

有馬高槻構造線_震度分布予測図(引用:大阪市災害想定)

中央構造線_震度分布予測図(引用:大阪市災害想定)

南海トラフ(東南海・南海地震)震度分布予測図(引用:大阪市災害想定)

南海トラフ(巨大地震) 震度分布予測図(引用:大阪市災害想定)

このマップから「ザ・パークハウス 中之島タワー」周辺の地震の影響があるとすると「上町断層系に起因する地震」の可能性が高いといえるでしょう。

ただ、活断層による地震の想定は断層系の位置や規模などが不確実なことも多く、また想定が誤っている場合、図の想定の数値や分布と異なったものとなる可能性が十分にあります。

実際に政府(文部科学省)の「地震本部」によると「上町断層帯では、過去の活動履歴に関して精度の良い値が求められていない。特に、最新活動時期と平均活動間隔が共に絞り込めていないため、地震発生確率の信頼性が低い。」(出典:地震本部「上町断層帯の長期評価について」)と判断をされています。

このことから、この「震度分布予測図」も一つの参考資料として、他の地震に関する情報も合わせてチェックしましょう。

揺れやすさを数値でチェックをする

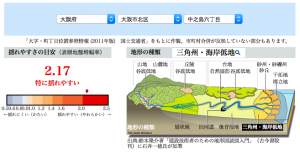

では次に地震での揺れやすさをチェックしてみましょう。

揺れやすさは地盤の固さで測ることができ、表層地盤増幅率という数値を用います。

一番わかりやすいのは朝日新聞のニュース特集「揺れやすい地盤 災害大国 迫る危機」が一番わかりやすいので本記事ではそちらから引用します。

朝日新聞の記事の元データとなったのは防災科学技術研究所「地震ハザードステーション」となっていますので、詳しい情報を知りたい場合にはこちらの方をチェックしましょう。

中之島6丁目の揺れやすさ(引用:朝日新聞「揺れやすい地盤 災害大国 迫る危機」)

このデータから中之島6丁目の地盤は揺れやすい地盤となっているようです。

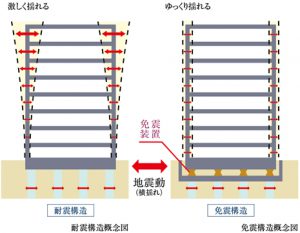

ですが、「ザ・パークハウス 中之島タワー」自体が「免震構造」を採用しているため地盤の揺れやすさからくる、横揺れにはかなり押さえられるはずと考えられます。

「免震構造」と「耐震構造」の違い(引用:公式HP)

簡単に「耐震構造」と「免震構造」の違いをまとめると「耐震構造」は揺れても耐えられる構造のことを言い「免震構造」の場合、ダンパー・免震ゴムなどを入れることによって、地震の揺れのエネルギーを熱エネルギーに変換して揺れそのものを減らす構造のことを言います。

揺れ自体を抑えることから「免震構造」の方が地震には強く、安全性が高いと言われています。

このような安全性の高い「免震構造」ですが、技術的にも難易度が高い分、費用も非常に高価になってしまうというデメリットもあります。

そのため、「免震構造」を採用しているマンションがそこまで多い訳ではありませんが、安全性という観点では安心できるといえるでしょう。

将来の地震発生予測マップでチェックをする

では、次に「ザ・パークハウス 中之島タワー」の場所が将来、どのくらいの確率で大きな地震に遭遇するのか。その予測データをチェックしてみましょう。

ここでは、「国立研究開発法人 防災科学技術研究所」の「確率論的地震動予測地図」でチェックしてみましょう。

「ザ・パークハウス 中之島タワー」の「今後30年 震度6強以上の揺れに見舞われる確率の分布図」はこの以下のリンク先からチェックできます。

リンク:確率論的地震動予測地図「今後30年 震度6強以上の揺れに見舞われる確率の分布図」

この地図で見ると「ザ・パークハウス 中之島タワー」の「今後30年 震度6強以上の揺れに見舞われる確率の分布図」は6〜26%となっています。

6〜26%と言われても中々判断が難しいのが本音ではないでしょうか。

当サイトのアドバイスとしては、日本は地震大国ですので、この数値だけを見て一喜一憂するのではなく、万が一地震が発生した時に備えたいものです。

また、リンク先の地図では「震度6強以上」以外にも「震度6弱以上」「震度5強以上」の確率なども見れるようになっていますので、合わせてチェックしてみましょう。

液状化予測マップでチェックをする

液状化とは地震の揺れによって、地下にある水と地面とが混ざり液体・液状化する現象を言います。

以下の写真のようにコンクリートの地面がまるで泥のように緩くなってしまう現象を液状化と言います。

液状化現象(東京新木場)photo taken by Morio

このような液状化の状態になってしまうと道路が陥没してしまうなどの被害が生じてしまう可能性があります。

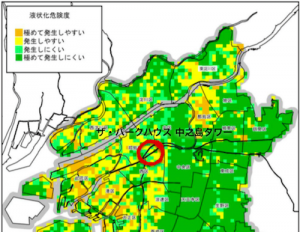

次に大阪の液状化の予測マップを見てみましょう。

以下は大阪市の災害想定で想定されている液状化予測です。

液状化予測マップ(引用:大阪市災害想定)

この液状化予測マップでは、中之島は「極めて発生しにくい」とされている場所から「発生しやすい」とされている場所まで幅が広いのが特徴と言えるでしょう。

このマップでは少し荒いためピンポイントの場所の液状化は分かりにくくなっていますが「ザ・パークハウス 中之島タワー」周辺は「発生しにくい」と評価されているようです。

しかし、大阪の液状化に関しては別に興味深いデータもあります。

以下は大阪府が独自に調査した液状化に関する資料となっています。

液状化予測マップ(引用:大阪府液状化可能性 図27)

このマップでは南海トラフの最大規模の地震を想定されています。

マップの見方はマップ上の右上に記載されている色ごとに危険度が分けられています。

このマップで見ると「ザ・パークハウス 中之島タワー」の場所は周りよりも低い値になっていますが、全体的に極めて高い数値となっています。

同じ大阪・中之島の液状化に関するデータでも「大阪市」の出しているデータと「大阪府」が出しているデータでは非常に大きな差があることがわかります。

これはどちらが正しくてどちらかが誤っているという訳ではなく、根拠となるデータや条件が異なるためにこのような差異が生まれているのです。

大阪市のデータは産出の計算式を出していませんが、大阪府の液状化予測マップではPL値という液状化可能性指数を用いて、南海トラフの最大規模の地震を想定しているとなっています。

最後に

「ザ・パークハウス 中之島タワー」周辺の地震リスクのレポート記事をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。

日本は地震大国であり、多くの活動層が通っています。

そして、活断層の調査や地震の調査などを国や研究機関も行っていますが、本記事でも一部お伝えをした通り、分析方法や計算手法によって、地震のリスクの捉え方は異なっているのです。

そして、活断層自体の調査も現時点では精度がそこまで高くないと専門家の中では考えられているのです。

結局のところ、当サイトのこの記事でお伝えをしたかったのは、地震については様々な情報が多くあるため、ネットの口コミやブログなどで地震の不安を煽るコメントで必要以上に不安を感じたりするのではなく、しっかりとこの記事やリンク先の研究機関のレポートなどを参考にするようにしましょう。